【朝熊山】お伊勢さんを守る金剛證寺。生と死の空間を歩く日帰り登山

梅雨にさしかかろうとしている快晴な6月初旬、ゴトンゴトンと電車に揺られながら「朝熊山」へ向かっている。頭の中では聞いたこともない「お伊勢参らば朝熊をかけよ、朝熊かけねば片参り」と伊勢音頭が流れ、これから歩く山のことで胸が高鳴る。

お伊勢参りは江戸時代のころから盛んで、当時も今も「一生に一度は行きたい」と誰もが憧れる場所。

実家が名古屋ということもあり伊勢神宮には何度か訪れたことがあるのだが、参拝者の多さにやられ途中で断念してしまう。なのでまだ中まで入ったことはない。

周辺にあるお店で子どものころから食べ慣れている「赤福」をいただき、甘い醤油が特徴的な伊勢うどんを食して帰るという参拝とは言えない、ただの観光をいつも楽しんでいた。そして、もちろん今回もお伊勢参りはしていない。

「朝熊かけねば方参り」は「お伊勢かけねば方参り」と逆のことをしていることにバチが当たるのではないかとドキドキしながらスタート地点になる朝熊岳道登山口を目指す。

何度も登りたくなる”品のある”山

朝熊山(あさまやま)は朝熊岳(あさまたけ)や朝熊ヶ岳(あさまがたけ)とも呼ばれていて、朝熊ヶ岳がこれから登る山の正式名称のようだ。朝熊山というのは、山頂にある、金剛證寺(こんごうしょうじ)のことを指していて、本来登ろうとしている名前が実は違うなんてことはよくある話だ。

朝熊岳道登山口に行くには近鉄「朝熊」駅で降りて、そこから15分ぐらい歩く。緑に溢れ、とてものどかな町。「さぁ、行こうか…」の前にお腹が痛くなりトイレに行きたくなる。トイレを探して駅をうろうろしていると、近所の60代ぐらいの女性が自転車で通りかかり、切羽詰まった状態だったので「この辺りにトイレはないですか?」と訪ねた。すると「あ、駅にはないよ」と返ってくる。あきらかにこれから山へ行く格好をしている僕たちをみて「朝熊行くんだよね?登山口に(トイレ)あるから」と教えてくれた。

お腹の緊急性が伝わったのか「あれだったらうちのトイレ使う?」と優しい言葉をかけられる。このご時世、どこぞの者かもわからぬ奴に家のトイレを貸してくれようとしてくれるなんて嬉しいお言葉…。さすがにそれは申し訳ないので「すみません、登山口まで行きます。ありがとうございます」と返事をした。

「この道を真っ直ぐ行けば15分ぐらいで着くから」と奥にある道を指差して教えてくれたあと、何年も大事に使っていそうな自転車をゆっくり漕ぎながら去っていった。

山の麓に住む人たちはみんな温かい人ばかりだと勝手に思いながら朝熊岳道登山口に向かう。

古いながらも綺麗に整った家を横目にしながら、登山口に到着。小走りでトイレに駆け込み用を足す。「ありがとうトイレ、救われたよ…」

この近辺は「であいの広場」と呼ばれ、約20台ぐらい停められそうな駐車場と屋根付きのベンチがある。そこで荷物の整理とストレッチをして山歩きの準備を整える。登山口には「登山者カウント」と記された呼び出し鈴みたいなカウンターが設置されていたので、それを押した。いつからの合計なのかわからないけど、朝熊岳道登山口に訪れた何人目かになったことに少し誇りに思う。

ここからが山歩きの始まり。古くから利用されているこの山道はよく整備され、とても歩きやすくどこか品のある空気が漂っている。その理由は山頂の平安時代に建てられた金剛證寺(こんごうしょうじ)にある。伊勢神宮の北東(丑寅)の位置にあり、鬼門を守る寺とされており、伊勢信仰が深い寺。金剛證寺のことを朝熊山と呼ぶならば、山そのものが信仰の対象になり大事にされることが想像できる。

そのことを思うと”品のある”というのは言葉の綾かもしれない。霊山とも呼ばれている朝熊山は何かの氣が集まってそうな神秘的な場所のように感じる。僕は霊感なんてものはないのでそう思いたいだけかもしれない。

ただ、山道にある石碑やお地蔵さまには新しい樒(しきみ)が添えられていたことから、今でも山そのものに信仰があり愛されていることは素人目で見ても伝わる。

多くの参拝者を運んだ朝熊登山鉄道

「ホ〜ホケキョ」と鳴くホトドギスのさえずりがよく響き、天気の良い絶好の山歩き日和。迷う箇所もなくゆるやかな登りがしばらく続き、山の歴史や植物好きが大好物の条件が揃っている。とはいえ、歩きながらやることといえば、youtube用の動画を撮影したり、妻と写真を撮り合ったりと、撮影することに夢中だ。もちろんそれだけではなく、植物をみながら黙々と登ることもある。

歩きながらの会話は、たわいのない話や日々のこと、僕たちの未来のことなど多岐にわたるが、9割ぐらいくだらない話で、1割は真面目で素直な話をする。これら全てを含めて山歩きの楽しみといえる。

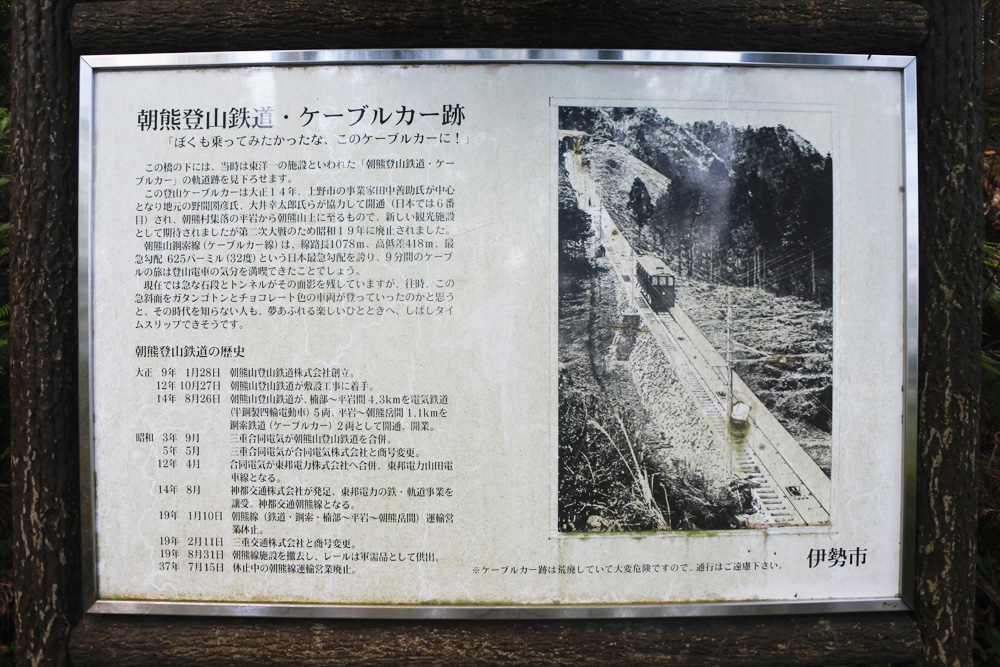

途中で橋にさしかかる。川もないのになんでこんな所に?と疑問を抱きながら進んでみると下には何かが通っていた形跡が残されていた。これはかつて伊勢神宮から気軽に金剛證寺へお参りできるようにと作られた朝熊登山鉄道のケーブルカー跡で当時は夏の涼を楽しむとともに多くの参拝者を運んでいたようだ。

1925年に開通したものの第二次世界大戦中、銅鉄不足だったこともあり軍から「不要」とされ1944年に閉じてしまった。その光景を見たこともないし、どれくらいの賑わいだったのかも想像できないけど、かつて伊勢神宮と朝熊山を結んでいたこの白黒写真の朝熊登山鉄道との出会いを記憶に残しておきたい。

岳参りとおちんこ地蔵

山歩きですれ違ったのは老夫婦数組とわずかだった。山頂までは志摩スカイラインが開通していることもあり、わざわざ登山道を利用して朝熊山へ登る人は少ないのだろう。高齢者に人気の山歩きはもっと若い世代にも広まるといいなと考えているとやがて空が開けてくる。いよいよこの山歩きも終盤を向かえる。

山道ではなくしっかりと舗装された道に合流し、少し歩いた先に朝熊ヶ岳の山頂があった。登った!という体力的な達成感よりも、平安時代、室町時代、江戸時代の人たちも歩いていたとされる「道」を歩けたことに嬉しさがこみあげた。

伊勢湾が一望できる見晴らしのよい頂上にはベンチがいくつか並んでいる。大きな笑い声で楽しそうにお昼ご飯をみんなで食べている様子も見られ、ここが一つのゴール地点ということを改めて認識する。

朝熊ヶ岳頂上には「八代龍王社」という神社が佇み、その名前から察しがつくように水神様として崇拝されている。伊勢湾の眺望が素晴らしいので水の神様だというのも納得。お参りしてここを後にした。

さらに20分ぐらい歩くとお目当ての金剛證寺周辺に辿り着く。車で来ることができるのでここから先は登山服姿が逆に目立ち、山上なんだけど、地上に降りて来たような、そんな感覚に陥る。

金剛證寺周辺には二つの見所がある。一つは金剛證寺の表参道にある大きな塔婆、もう一つはおちんこ地蔵と呼ばれる子宝のご利益があるとされるお地蔵様。死者が眠る塔婆を「死」とするならおちんこ地蔵は生命の種を象徴する「生」になると1人ニヤニヤしてしまう。生と死のことを考えられているのか、偶然なのかはわからないけど、なんとも奥深くもへんてこな並びだ。

最初に向かったのは表参道。最大8メートルの巨大卒塔婆が道の左右に並び、映画やテレビでみる黄泉の国のような不思議な空間を歩く。その空間に浸りたいと思いつつも、実際は団体の観光客が列を作っていた。先頭にいるバスガイドさんらしい制服を着た女性が何やら説明をしていたので、こっそりその近くで僕も説明を聞いていたのだけど、真剣に聞いていたのは団体の中でもごくわずか。その中のほとんどが中国人観光客だった気がする。

観光地化してしまっているものの、ここは由緒正しき場所。江戸時代のころから宗派を問わず金剛證寺奥之院に塔婆を立てて供養する「岳参り」と呼ばれる風習があったそうだ。今でもその風習は続いているのかお参りに来ていた人もちらほらみかけた。宗派を問わないというところがなんとも日本らしいというか多様性を受け入れる今の時代に何か通ずるものを感じた。

続いて向かう先はその名のとおり子宝を司る「おちんこ地蔵」。大きな声ではなかなか言えないこの名前は死者の国から生の国へ一瞬で戻らせてくれる。これも何かの縁ということでしっかりお参りしてから金剛證寺へ向かう。

鬼門を守る金剛證寺から天空のポストまであるカオスな体験

巨大塔婆とおちんこ地蔵にすっかり魅せられてしまい金剛證寺の存在が薄まってしまった感は否めない。この赤くて静粛な建物が金剛證寺、本日の主役である。伊勢神宮の鬼門となる北東(丑寅)の位置にあり「伊勢神宮の奥之院」とも呼ばれる古くから伊勢志摩を見守る立派なお寺。

伊勢神宮の賑やかさと比べるのが悲しくなるぐらい参拝者は数えるぐらいしかいない。そりゃそうだ、こんな山の上にまで来てお参りするなんてよっぽどの好き者ぐらいしかいない。それを考えると朝熊登山鉄道は活気的だったんだなぁと少し感慨深くなる。

文化が風化するのは仕方がないことだけど、みんな大好きな伊勢神宮との関係性の中に金剛證寺があることを知っておかなければいけないと勝手に使命感を持つことにする。山歩きが好きな人には「伊勢神宮に行くなら朝熊山も行ってみると面白いですよ」とおすすめしたい。

丑寅ということで、本堂の前には福丑と呼ばれる牛の象と智慧寅と呼ばれる虎の象が鎮座している。牛に触れれば身体健康の御利益が、虎に触れれば慈愛と威徳を授かるというので頭をなでなでした。頭がツルツルなのはこれまで何人もの参拝者がなでできたからだろうか。

金剛證寺本堂の前に庭園があり弘法大師が掘ったと伝えられる「連間の池」や、その池に架かる「連珠橋」と呼ばれる橋がある。このあたりは隠れたパワースポットとしても知られているので是非訪れてみてほしい。

庭園散策も終わりゴール地点となる「朝熊山上広苑」へ向かう。途中で志摩スカイラインを歩くことになるので車にはご注意を。今回の山歩きの悩みはどこが頂上なのかわからなくなること。「朝熊山上広苑」もきっと何かの頂上なのだろう。

ここはドライブで訪れる展望台のような場所で、売店あり、郵便ポストあり、足湯ありと立派な観光地。さっきまでの歴史と信仰に浸っていた時間はどこにいったのか、頭の切り替えが難しいカオスな体験ができる山歩きだった。

でも、賑やかな場所は好きなのですぐになじんでしまう。ポストで記念写真を撮り、足湯に浸かりながら伊勢の島々を眺め、売店で絶対食べたかった伊勢うどんを味わうなど、その場を思いっきり楽しむ。

最後は旅のお決まりのソフトクリームを食べてバスに乗り込む。体はほどよく疲れ、頭もカオスすぎた体験でほどよく疲れていたためか、ぐっすり眠りにつく。

今回の「朝熊山」のコース

今回歩いたコースは朝熊岳道と呼ばれるハイキングコースです。道は整備されて歩きやすく、迷う場所もないため安心して自然を楽しむことができます。6月だったため薄着でしたが秋になると冷えますので防寒着や山の装備は怠らないようにしましょう。

また、飲み物や食料を買う場所は朝熊山上広苑までないため事前に準備しておくと安心して歩けます。

- 【山行日程】

- 2018年6月2日(晴れ)

- 【山名】

- 朝熊山(あさまやま)

- 【標高】

- 556m

- 【出発地】

- 朝熊岳道登山口

- 【歩行時間】

- 約2時間30(休憩含まない)

- 【トイレ】

- 朝熊岳道登山口、金剛證寺、朝熊山上広苑

- 【備考】

- 朝熊山上広苑まで売店はありません

- 【コース】

- 朝熊岳道登山口 → 金剛證寺 → 朝熊山上広苑 → バスで五十鈴川駅前まで乗車

「朝熊岳道登山口」までのアクセス

近鉄「朝熊駅」から徒歩約15分。駅前にトイレはありません。朝熊岳道登山口にはであいの広場というスペースがあり、そこに駐車場(約20台)があるため、車でお越しの方はここの駐車場をご利用できます。駐車台数も限られていますので早目の到着がおすすめです。

朝熊山の山歩きまとめ

一生に一度は行きたい伊勢神宮の対になる「朝熊山」は、歴史と信仰の世界に入り込める山でした。平安時代、室町時代、江戸時代と古くから登場する山であることから当時どのようなことを考え、どんな物語を纏(まと)いながら歩いていたのかを想像するだけで楽しくなります。

登山装備はもちろん必要ですが、全体的にそれほどきついコースではないので三重県の山に行く場合、鈴鹿セブンマウンテン以外の山歩きコースの候補として入れてみてください。ドライブがてら朝熊山上広苑まで車で行き、金剛證寺へお参りするだけでも楽しいですよ。

▼山の歩き方に役立つ本

▼山歩きの必需本!歩きをサポートしてくれるアイテム

▼HIKES編集長の里山トラベル

HIKES編集長の山歩きをTwitterでも発信しています。山歩きをしながら地域の歴史を巡る里山トラベル活動をしています。フォローすると喜びます。

東京青梅駅から歩いていける長渕丘陵は気軽なハイキングコース。なんだけど、あかぼっこからは奥多摩の山々が見渡せる素敵な場所です。年末年始でくっちゃりねっちゃりして、鈍った体を整えるきっかけになるのでおすすめです。多分1月に行く。 #里山トラベル pic.twitter.com/NyVksMhOA6

— 宮本 将弘 (@masa_yco) December 28, 2019

関連記事

-

【塔ノ岳・登山】首都圏近郊の好展望の山!丹沢を代表する人気コース表尾根を歩く

表丹沢の「塔ノ岳(とうのだけ)」は、展望の良さと都心からのアクセスのしやすさで人気の山です。標高は1…

-

【大楠山・登山】三浦半島を横断!海と山の360°パノラマが楽しめる低山ハイキング

神奈川県三浦半島の最高峰、大楠山(おおぐすやま)。海に囲まれた半島に位置するため、東京湾、房総半島、…

-

【檜洞丸】西丹沢の秘境を巡る日帰り登山!アクセスと難易度、絶景ポイントを紹介

檜洞丸(ひのきぼらまる)は西丹沢の山深さが感じられる静かな山で、「西丹沢の盟主」とも呼ばれています。…

-

【奥多摩・御前山】奥多摩湖から始まる急登の連続!達成感を味わえる日帰り登山

大岳山(おおだけさん、おおたけさん)、三頭山(みとうさん)とともに奥多摩三山に数えられる「御前山(ご…

-

登山しながら御朱印巡り。苦労してまで欲しい霊山の御朱印

みなさんは趣味の一つとして、御朱印集めが密かに流行っているのをご存じでしょうか?御朱印集めにハマる女…

-

涸沢カールに置いてきたもの。1泊2日秋の紅葉テント泊

山には置いてきてはいけないものが2つある。それは「命」と「ゴミ」。登山マンガ「岳」の島崎三歩の心に響…

-

【金時山】金太郎伝説を巡る日帰り登山!頂上から富士を望む

箱根にある金時山は富士山を綺麗に眺めることができる天下の秀峰として知られています。それ以外に金太郎伝…

-

東京から電車やバスでアクセスできる日帰り登山。山の選び方と持ち物の目安

大自然の中できれいな景色や植物に癒やされ、軽く汗をかいたあとは温泉と食事で元気をチャージ!日帰り登山…

-

【シダンゴ山】宮地山を経由する日帰り登山。仙人も弥勒菩薩も寄る地。

丹沢山地にあるシダンゴ山は低山ハイキングコースとして知られる山。春先には「ロウバイ」や「アセビ」が咲…

-

【弘法山公園】手軽さNo.1の駅チカ低山ハイキング!富士山の眺望と温泉を楽しむ日帰り登山

弘法山公園は、丹沢山塊の南側にある標高235mの弘法山とその周辺の低山の総称です。 関東圏から日帰り…

この記事に関連するキーワード

新着マガジン

-

【那須岳(茶臼岳・朝日岳)】火山のダイナミックな光景と紅葉をロープウェイを利用して楽しむ日帰り登山

那須岳(なすだけ)は栃木県北部に位置する那須連山、特に「茶臼岳(ちゃうすだけ)」「朝日岳(あさひだけ…

-

【岩木山】青森県の最高峰を九合目からお手軽に登頂

津軽平野の南西にそびえる岩木山は、青森県の最高峰で日本百名山に選定されています。その美しい円錐型の山…

-

【男体山】中禅寺湖を振り返りながら奥日光の霊山を登る日帰り登山

男体山は中禅寺湖の北側にそびえる、美しい円錐形の山です。古来、日光二荒山神社(ふたあらやまじんじゃ、…

-

【木曽駒ヶ岳】初心者でもロープウェイで中央アルプス最高峰へ!千畳敷カールの絶景が待つ日帰り登山

中央アルプス最高峰の木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ)は標高3000mに迫る標高がありながら、ロープウェイ…

-

【大台ヶ原】豊かな自然と見どころ満載の東大台ハイキングコースを歩く

奈良県と三重県の県境に位置する「大台ヶ原(おおだいがはら)」は、日本百名山をはじめ、日本百景、日本の…

-

【奥多摩・御前山】奥多摩湖から始まる急登の連続!達成感を味わえる日帰り登山

大岳山(おおだけさん、おおたけさん)、三頭山(みとうさん)とともに奥多摩三山に数えられる「御前山(ご…

-

【塔ノ岳・登山】首都圏近郊の好展望の山!丹沢を代表する人気コース表尾根を歩く

表丹沢の「塔ノ岳(とうのだけ)」は、展望の良さと都心からのアクセスのしやすさで人気の山です。標高は1…

-

【檜洞丸】西丹沢の秘境を巡る日帰り登山!アクセスと難易度、絶景ポイントを紹介

檜洞丸(ひのきぼらまる)は西丹沢の山深さが感じられる静かな山で、「西丹沢の盟主」とも呼ばれています。…

-

【袈裟丸山】花見登山を満喫!山肌をピンクに彩るアカヤシオの名山を歩く

栃木・群馬県境の足尾山地に属する袈裟丸山(けさまるやま)は、アカヤシオの名所として名高い山で、シーズ…

-

【大楠山・登山】三浦半島を横断!海と山の360°パノラマが楽しめる低山ハイキング

神奈川県三浦半島の最高峰、大楠山(おおぐすやま)。海に囲まれた半島に位置するため、東京湾、房総半島、…

-

【群馬・根本山】自然のアスレチック!低山ながらスリルと登りごたえのある古道歩き

栃木・群馬両県の百名山に選定されている「根本山」は、古くから信仰の山として親しまれています。根本山へ…

-

【丹沢・不動尻】一面黄色の世界!早春のハイキングで「ミツマタ」を見に行こう!

春が来て登山・ハイキングに最適なシーズンとなりました。春ハイキングの楽しみのひとつに、山で出合うお花…

-

トレイルランと登山の違いを解説!自分に合った山のスタイルを見つけよう

トレイルランと登山は、山を「走る」のか「歩く」のかという違いだけで、似たようなものだと思いがちですが…

-

【積雪期・谷川岳】雪山初心者におすすめ!日帰りで360度白銀の世界へ

「トマの耳」「オキの耳」の双耳峰(そうじほう)からなる「谷川岳(たにがわだけ)」は、日本百名山のひと…

-

【伊豆ヶ岳】奥武蔵屈指の人気コースを歩く日帰り縦走登山

気軽にハイキングが楽しめる低山の多い奥武蔵エリア。その中でも一番人気といわれるのが伊豆ヶ岳(いずがた…

-

【皆野アルプス】身近な里山のアルプスを縦走する日帰り登山(破風山・前原山・大前山・天狗山)

皆野アルプスは破風山をはじめとしたいくつかのピークをつなぐ低山縦走コースです。最高峰の大前山でも65…

-

【三国山・鉄砲木ノ頭】富士山の絶景を満喫するハイキングコース

丹沢山地の西端、山中湖の近くに位置する「三国山(みくにやま)」は、神奈川県、山梨県、静岡県の3県にま…

-

【丹沢・大山】都心からアクセス抜群!大山阿夫利神社と紅葉スポットを散策する日帰り登山

関東屈指の人気の山域、丹沢の東側に位置する大山は、ピラミダルな美しい山容が特徴の山です。古くから山岳…

-

【鳥取・大山】初心者でも安心!自然と歴史満喫の夏山登山道、行者コースを歩く

鳥取県西部に位置する「大山(だいせん)」は、西日本最大級のブナ林や国の特別天然記念物ダイセンキャラボ…

-

【棒ノ折山・登山】「鎌倉殿の13人」畠山重忠ゆかりの山!渓谷を沢登り気分で楽しむ日帰り登山

奥武蔵エリアにある「棒ノ折山(ぼうのおれやま)」は、渓流沿いのコースで沢歩き気分が楽しめる山です。ゴ…