和食や和紙など、日本古来の文化が世界的にも評価されていますが、手ぬぐいも密かに人気なのはご存知でしょうか? なんとなく古いイメージがあるかもしれませんが、それは過去の話。今はおしゃれなデザインのものも増えて外国人観光客がお土産としてこぞって購入していくとか。そんな手ぬぐいは山歩きや登山に欠かせない超優秀アイテムなのです。

手ぬぐいの魅力を知ろう!

江戸時代から愛用される手ぬぐい

手ぬぐいは奈良時代には既に存在していました。神社仏閣で清掃用に用いられていたのです。平安時代になると神事の際の装身具として、鎌倉、室町時代に入ると身分の高い人の体を拭く目的でも使われだしました。元来、布は貴重品なうえ、手ぬぐいとなる綿は中国からの輸入に頼っていたのでなかなか庶民には普及しなかったのです。

江戸時代になると国内でも綿花の栽培が盛んになり、一般の人にも手ぬぐいが手に入りやすくなります。手を拭くのに使われたり、被り物に利用されるなどグっと身近なものに。意匠にも凝るようになって、“手ぬぐい合せ”と呼ばれる品評会なども開催されるように。また、折り紙のようにさまざまな形を造る、“折り手ぬぐい”も誕生しています。

手ぬぐいとタオルは何が違うの?

一気に急成長を遂げた手ぬぐい市場でしたが、明治時代には西欧諸国からタオルがもたらされ、その地位が脅かされることに。同じ綿製品ですが、織り方を変えるだけでふっくらと厚みがあり、吸水性にも優れたタオルに人々は魅了されていきます。

“アメリカがくしゃみをすれば日本が風邪を引く”と言われたように、文明開化や第二次世界大戦終結以降の日本では欧米スタイルが支持を集め、和のものは見向きもされない傾向にありましたが、時代は変わりつつあるようです。

流行に敏感な若者を中心に和がカッコいいと注目され始め、SNSから発信された情報などにより海外にまで広がりを見せているのです。ラッピング材や祝儀袋など、思いもよらなかった斬新なアイディアによって脚光を浴びています。

登山やアウトドアに手ぬぐいが好まれる理由

コンパクトかつ軽量で速乾性高い万能アイテム

手ぬぐいにはタオルにない携行性のよさがあります。ふっくらした厚みはありませんが、その分かさばりません。

リュックに詰めた場合、場所を取るのでタオルはそう何枚も持ってはいけませんが、手ぬぐいなら小さくなるので2~3枚、なんなら4~6枚だってOKでしょう。(そんなに必要ないかもしれませんが)

軽くて小さいことから山歩きや登山、キャンプといったアウトドアに最適ではないでしょうか。

次に機能性もみていきます。山歩きや登山では汗をかきますね。計画によっては1枚でも十分足りますが、数枚持ち歩いていれば汗で湿っていない、まっさらな手ぬぐいを使えるのでリフレッシュできるでしょう。

転んでしまったり、足場が悪くて地面に手をついたときなども汚れを拭くものと汗を拭くものとに分けることができれば快適なはず。手持ちの手ぬぐいをすべて使ってしまったとしても洗えばすぐに乾くことも特徴的です。

登山の手ぬぐいの使い方は用途に合わせて

ケガをしてしまったときにはガーゼや包帯の代わりになります。綿は化繊のようにすぐに燃えたりしないので、火で軽く炙れば滅菌処理も可能です。靴のソールがはがれてしまった、靴ひもが切れてしまったなどというときでも応急処置に使えます。タオルのように端の処理がされていないので裂いて加工することが容易なのです。加えて、綿は滑りにくいという特徴があります。林業従事者は昔、綿で布草履を作って履いていたそうですよ。

たまに山でもみかけますがペットボトル・ホルダーとしても活用できます。持ち手を付けることもできるので、カラビナを使えばリュックにも下げられます。折り手ぬぐいの要領で鍋敷きや鍋つかみを作って活用することも。工夫次第で用途は無限に広がるのです。

登山での手ぬぐいの巻き方をご紹介!?

頭に巻いて帽子代わりに。お洒落としても楽しめる

ヘルメットや帽子の下に着ければ日焼け防止にもなります。頭をすっぽり包むのではなく、首の後ろを保護するように掛ければ直射日光を遮るので夏の暑さも凌ぎやすくなります。

帽子やウエアとコーディネイトしてもおしゃれですね。お気に入りの帽子が汗で汚れるのも気になりません。剣道をする人は面の下に手ぬぐいを着けていますが、汗で面が傷むのを防止する意味もあるのです。鉢巻のように額に巻けば、汗止めにもなります。

サッカー選手がカチューシャのような汗止めをしていますね? 大事な場面で汗が目に入ったら大変ですから。鉢巻をすると頭も冴えて集中できるといいます。安全な登山をする上でも有効かもしれません。冷水で濡らしておけば乾くときの気化熱で涼も取れます。

首に巻くことで暑さ対策と汗の吸収に

首筋を伝う嫌な汗も手ぬぐいを巻くことで解決できますね。滴り落ちる前に、吸い取ってくれるので快適性を保つことができます。汗をかいたままにしていると、不快なばかりでなく体温が下がってしまうこともありますね。

その理由は、汗が乾いて気化することで体温を下げてしまうからです。自ら冷やしたときと違って気づきにくいものです。

暑すぎる季節の場合は、この原理を有効活用する手もあります。首の側面を動脈が流れているので、ここを冷やせば気化熱が体温を下げてくれるのですぐに涼しくなりますよ。保冷剤を手ぬぐいにくるんで巻くのもおすすめです。

冬の時期、三つの首(首、手首、足首)を温めろと言いますが、夏は反対ということですね。

山小屋で手ぬぐいを購入して山歩きの思い出に

山小屋にはその山や山小屋ならではの手ぬぐいが販売されています。想いのある山に行った場合は、山歩きの思い出として購入するのもいいですね。山ハレ鳥トケ編集長が購入した手ぬぐいを少しご紹介します。年季が入っているものもありますが、そこはご愛嬌ということで…。

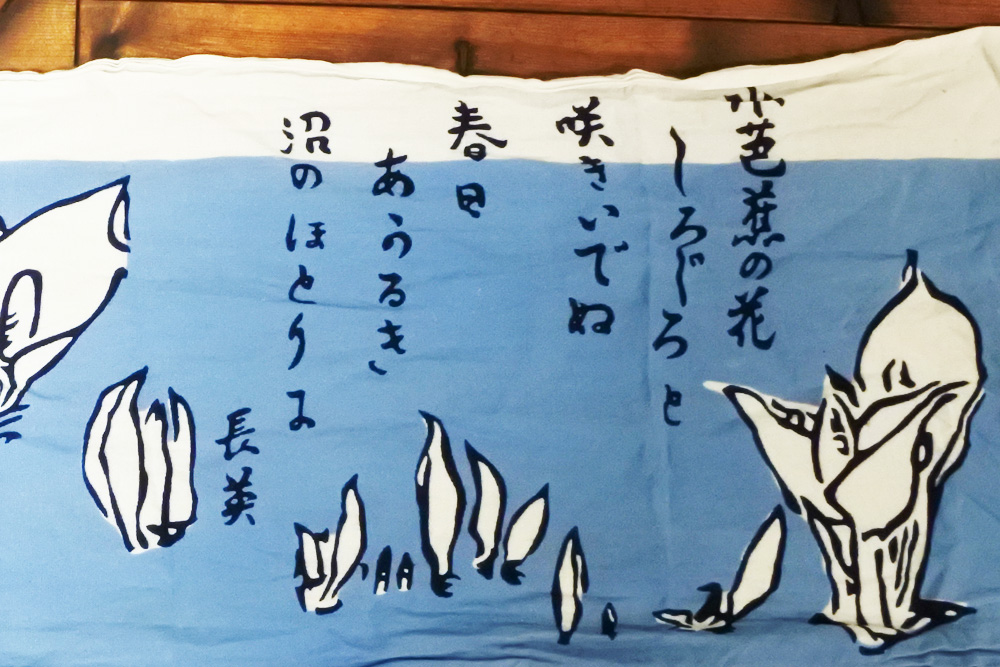

初めて訪れた尾瀬の水芭蕉の手ぬぐい

これは初めて尾瀬に訪れたときに購入した手ぬぐいです。尾瀬の水芭蕉と聞くと一度はみてみたい場所ですね。山歩きを始める前は知らなかった尾瀬に来れたということで購入したそうです。手ぬぐいを購入したことも初めてという初めてづくしの手ぬぐいです。

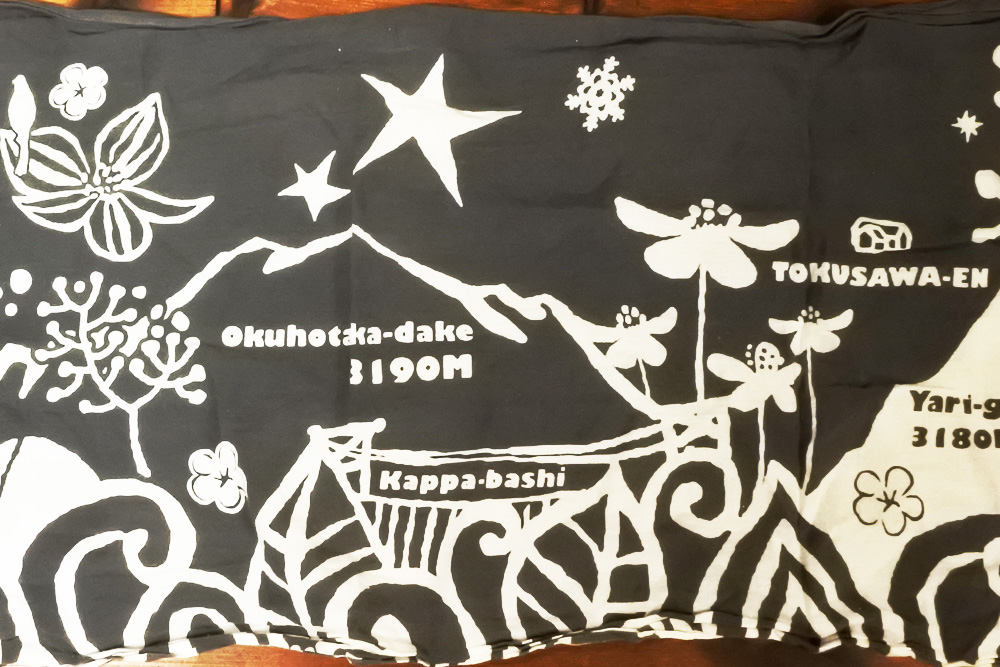

憧れの涸沢カール、北アルプスの手ぬぐい

山歩きを初めてまもないころ、秋に絶対に涸沢カールに行こうと決めていました。その想いの強さがあったことから手ぬぐいを購入したそうです。山への想いが強いと購入するタイプなんですね。

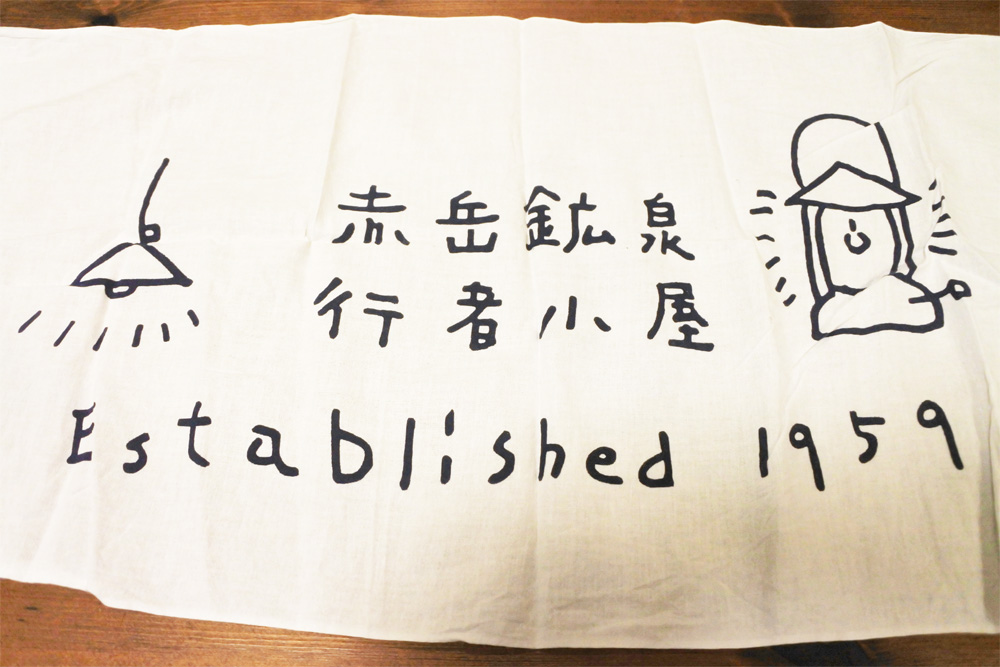

おしゃれでシンプルな赤岳鉱泉の手ぬぐい

この手ぬぐいはジャケ買いのように購入したそうです。赤岳鉱泉はWEBサイトもおしゃれにできており、山小屋自体も素敵な雰囲気があります。デザイン重視で買うのもいいですね。

まとめ

手ぬぐいには機能性とデザインと双方で楽しむことができますね。手ぬぐいの歴史深さにもロマンを感じます。

自分だけのお気に入りの山や山小屋の手ぬぐいをお供に山歩きをすると、ファッションのように気分があがるのでそういった楽しみ方としても手ぬぐいから目が離せませんね。

100名山ではなく、100手ぬぐいを揃えるのも面白いかもしれません。

▼山歩きに役立つ本

▼山歩きの必需本!歩きをサポートしてくれるアイテム

▼HIKES編集長の里山トラベル

HIKES編集長の山歩きをTwitterでも発信しています。山歩きをしながら地域の歴史を巡る里山トラベル活動をしています。フォローすると喜びます。

僕のやりたい里山歩きには、あと三歩ぐらい決定的に何かが足りない。消費する観光じゃなくて、超リアルな暮らしでもなくて、もっと時間軸を飛び越えた何か…。わからないけど、それを探すように山も里も楽しむ。#里山トラベル pic.twitter.com/eLextwkZbU

— 宮本 将弘 (@masa_yco) August 17, 2019

HIKES編集部です。「歩くを文化に暮らしを楽しむ」をコンセプトに自然の中を歩くことが暮らしの一部になるようなコンテンツを発信していきます。登山やハイキング、ロングトレイルを始め、地元の人しか知らない里山噺など、歩くことを軸にしたWEBメディアです。