那須岳(なすだけ)は栃木県北部に位置する那須連山、特に「茶臼岳(ちゃうすだけ)」「朝日岳(あさひだけ)」「三本槍岳(さんぼんやりだけ)」三山の総称です。主峰の茶臼岳へはロープウェイで9合目まで上がれるため、多くの登山者や観光客が訪れます。

この記事では、活火山である那須岳の荒々しいダイナミックな景色と美しい紅葉を楽しむための日帰り登山ルート、難易度、アクセス、実際に歩いてみた感想を紹介します。

那須岳とは

那須岳は、一つの山の名前ではなく、那須連山と呼ばれる複数の山々の総称であり、主峰は標高1,915メートルの茶臼岳です。一般的に「那須岳」といえば、この茶臼岳を指すことが多いです。

また、有名な文筆家であり登山家の深田久弥(1971年没)が執筆した『日本百名山』の中では、那須岳として茶臼岳、朝日岳、三本槍岳の三座が紹介されています。

那須岳は現在も活発に火山活動をしている「活火山」で、茶臼岳の噴火口からは蒸気と火山ガスが絶えず噴出し、白い噴煙が立ち上っています。栃木県内で唯一噴煙を上げる山として知られ、その荒々しい風貌も魅力の一部です。

茶臼岳へは那須ロープウェイを利用して9合目まで簡単にアクセスできるため、登山初心者でも雄大な景色を気軽に楽しめます。特に紅葉のシーズンには多くの観光客が訪れ、ロープウェイ乗り場には長い行列ができます。

那須岳の場所とアクセス

茶臼岳は栃木県那須郡那須町に位置しています。公共交通機関でアクセスする場合、那須塩原駅、もしくは黒磯駅から関東自動車(旧東野交通バス)の路線バス「那須ロープウェイ」行きに乗車します。所要時間は那須塩原駅から77分、黒磯駅から62分です。

マイカーを利用する場合は東北自動車道・那須ICより約35分。駐車場は、那須ロープウェイ駐車場、那須岳峠の茶屋駐車場が利用できます。

那須岳の難易度

那須岳の難易度は「初級レベル」です。また、前述のとおり茶臼岳へは那須ロープウェイで山頂近くまでアクセスできるため、比較的標高の高い位置から登山がスタートでき、初心者や体力に自信のない方でも無理なく登れます。

主要な登山ルートは観光客向けに整備されており、道迷いの恐れがなく、クサリ場やハシゴ、岩場などの危険箇所もありません。ただし、朝日岳や三本槍岳まで縦走する場合は、片側が切れ落ち、道が細くなっている箇所がいくつかあるので注意が必要です。

また、朝日岳へ向かう尾根道は天候が荒れると強風にさらされるため、装備を慎重に選んでください。※2023年に朝日岳の尾根付近で強風による低体温症の死亡事故が発生しています。防風・防寒ウェアを必ず持参し、天候が悪化した場合は引き返す判断も大切です。

那須岳の主要コース

往復ロープウェイ利用で最短で登れる「茶臼岳往復コース」

- 【標高差】

- 約234m

- 【歩行時間】

- 1時間20分

- 【コース】

- 山頂駅 →茶臼岳→山頂駅

紅葉のベストショットを狙うなら「茶臼岳・姥ヶ平(うばがだいら)コース」

- 【標高差】

- 約319m

- 【歩行時間】

- 3時間4分

- 【コース】

- 山頂駅 →茶臼岳→分岐→ 無間地獄→ 姥ヶ平→ひょうたん池→牛ヶ首→山頂駅

縦走を楽しみたいなら「茶臼岳・朝日岳・牛ヶ首周回コース」

- 【標高差】

- 約234m

- 【歩行時間】

- 3時間33分

- 【コース】

- 山頂駅 → 茶臼岳 → 峰の茶屋跡避難小屋 → 朝日岳 → 峰の茶屋跡避難小屋 → 無間地獄 → 牛ヶ首→山頂駅

往復ロープウェイ利用で「茶臼岳・朝日岳・牛ヶ首周回コース」を歩く

「茶臼岳・朝日岳・牛ヶ首周回コース」(紹介したコースのうち3番目)を実際に歩きました。

那須ロープウェイ山頂駅~茶臼岳

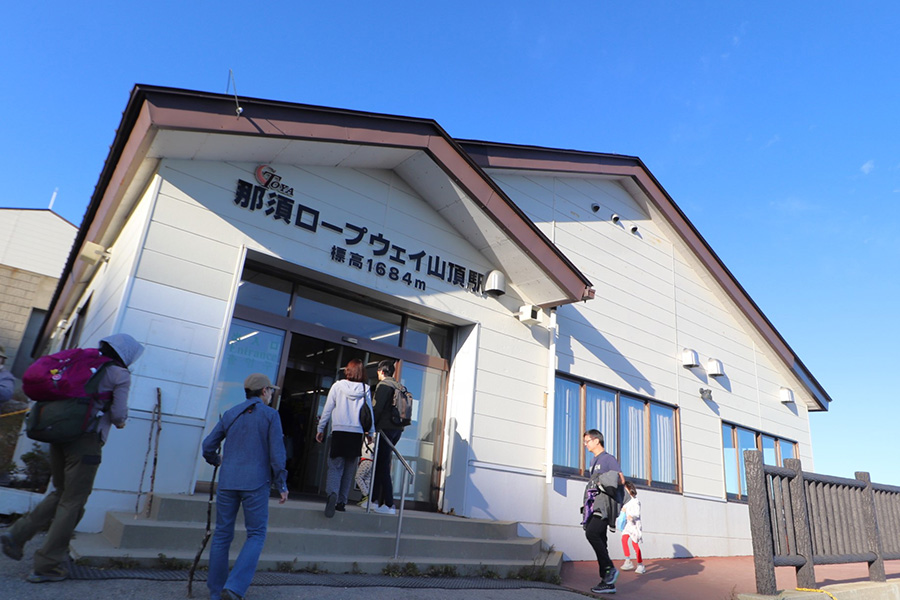

那須ロープウェイ山麓駅から山頂駅までの所要時間は約4分で、高度を300mほど上げ、標高1684mまで到達します。ロープウェイからも美しい景色を楽しむことができ、ゴンドラ内では車掌さんが那須岳に関する興味深い情報や楽しいジョークを披露してくれます。

ロープウェイの運行時間は8:30~16:30で、20分間隔で運行していますが、混雑時には10分間隔に増便されることもあります。

なお、那須岳には山頂まで途中にトイレがありませんので、ロープウェイ山麓駅や山頂駅でトイレを済ませておくことをおすすめします。

山頂駅から目の前にそびえる茶臼岳を目指して登山開始です。最初は傾斜が緩やかで整備された登山道を進みます。

茶臼岳山頂までの所要時間は約45分。途中、ガレ場を進み、次第に岩が増えてきます。そして、鳥居が見えたらまもなく山頂です。

茶臼岳山頂(標高1,915m)に到着です。山頂からは火山活動によって形成されたカルデラの荒々しい景色が見られます。

360度の大パノラマが広がり、東側には麓の那須高原、北側には朝日岳と三本槍岳の姿が。晴れていれば遠くに日光連山・尾瀬・会津・越後の山々まで見渡すことができます。

峰の茶屋跡避難小屋~朝日岳

茶臼岳山頂から下ると赤い屋根の峰の茶屋跡避難小屋があります。この付近は開けていてベンチもあるので休憩場所にぴったりです。ただし、避難小屋の中に入ることはできず、トイレもありません。

この場所は風の通り道として知られる鞍部で、天候が悪いと人が立っていられないほどの強風が吹き荒れます。状況によっては、この先の朝日岳へ向かうかどうかの判断を迫られます。この日は快晴でしたが、それでも上着がないと体温が奪われそうなほど風が強かったです。

朝日岳へは正面に見えている剣が峰の東斜面下を進みます。

峰の茶屋から朝日岳までの道は、このコースの一番の難所です。道は細く、片側が切り立っており、手すり代わりの鎖が張られています。鎖を掴みながら進めば問題なくクリアできますが、登山者とすれ違うときには十分な注意が必要です。

難所を抜けると「朝日の肩」と呼ばれる開けた場所に到着します。その先に見える尖った山が朝日岳の山頂です。

朝日の肩から朝日岳山頂までは10分ほど。朝日岳の山頂からも、茶臼岳に劣らぬ一大パノラマが広がります。ここからは茶臼岳の全貌がはっきりと見え、すばらしい景色に圧倒されました。

峰の茶屋跡避難小屋~無間地獄~牛ヶ首~ 那須ロープウェイ山頂駅

峰の茶屋跡避難小屋まで戻り、茶臼岳のお鉢巡りへと向かいます。茶臼岳の周りをぐるっと巡り、山頂駅から登って最初の分岐に合流するルートです。

お鉢の途中にある無間地獄では絶え間なく水蒸気が噴射していて、うっすらと硫黄のにおいが漂っていました。

牛ヶ首の分岐に至るまでの道からは姥ヶ平が見渡せます。姥ヶ平とその先のひょうたん池は、水面に映る紅葉と茶臼岳を撮影できる人気のフォトスポットです。

今回のコースでは、牛ヶ首の分岐から姥ヶ平方面へは向かわず、ロープウェイ山頂駅方面へ進み、ロープウェイで下山しました。

那須岳(茶臼岳・朝日岳・牛ヶ首周回コース)の概要

- 【出発地】

- 那須ロープウェイ山頂駅

- 【標高差】

- 232m

- 【歩行距離】

- 6.6km

- 【歩行時間】

- 3時間45分

- 【トイレ】

- 那須ロープウェイ山麓駅、那須ロープウェイ山頂駅

- 【備考】

- 那須ロープウェイ山頂駅に軽食レストラン・自動販売機あり

- 【コース】

- 那須ロープウェイ山頂駅 → 茶臼岳 → 峰の茶屋跡避難小屋 → 朝日岳 → 峰の茶屋跡避難小屋 → 無間地獄 → 牛ヶ首→ 那須ロープウェイ山頂駅

那須岳は自身のレベルに合わせて楽しめる山

那須岳はロープウェイを利用すれば初心者でも気軽に登頂でき、頂上からは360度の絶景を楽しめます。特に紅葉シーズンには、混雑していても訪れる価値のある素晴らしい景色が広がります。

茶臼岳への往復コース以外にも、この記事で紹介した朝日岳への縦走や、姥ヶ平散策コースで紅葉を楽しむなど、目的や体力に合わせてさまざまな登山ルートを組むことができ、気軽なハイキングから本格的な登山まで、誰にとっても満足度の高い山です。

関東圏からでも日帰り可能な那須岳へぜひ登ってみてくださいね。

▼HIKES編集長の里山トラベル

HIKES編集長の山歩きをTwitterでも発信しています。山歩きをしながら地域の歴史を巡る里山トラベル活動をしています。フォローされると喜びます。

左が石灰が掘られる前、右が現在の武甲山。山が削られることで悲しみの声がある一方、助けられてる面もあり、全部ひっくるめて武甲山なんだと資料館に立ち寄ってわかった。ちなみにチョコレートにも石灰石が使われてることには驚いた!#里山トラベル #武甲山 pic.twitter.com/0XR6Uy5gnk

— m.miyamoto | toritoke.inc. (@masa_yco) February 23, 2020

山に恋するフリーライター。運動嫌いだったのに、たまたまテレビで見た岩手山に一目惚れして登山を始める。ソロ登山の魅力にハマり、低山ハイキングからテント泊縦走まで自分のスタイルで楽しんでいる。

登山で訪れた土地の郷土料理や地酒、クラフトビールを楽しむのが至福の時間。地方の伝統工芸品や民芸品をアウトドアで使うのが好き。