登山に適したカメラは一眼レフ、ミラーレス?初心者におすすめのカメラと選び方

山の上からの絶景や自然の素敵な景色を見たとき、この感動を写真に切り取ってみたいと思ったことはありませんか?

それなら本格的なカメラを一つ持っておくことをおすすめします。とはいえ、初心者がカメラを始めるのはハードルが高いと思うかもしれません。

そこで、この記事では実際に一眼レフカメラを持って登山をしている私が、登山におすすめのカメラの選び方やおすすめモデルを紹介します。カメラに興味のある方はぜひ参考にしてください。

登山で使うカメラの種類

デジタルカメラの種類は

- ・デジタル一眼レフカメラ

- ・ミラーレスデジタル一眼レフカメラ

- ・コンパクトデジタルカメラ(コンデジ)

の3つに大きく分かれます。それぞれの特徴と、登山に携行する上でのメリット・デメリットを以下にまとめました。

デジタル一眼レフカメラ

レンズ交換式のオーソドックスなデジタルカメラです。「一眼レフ」とはカメラに使われているレンズが1つ(一眼)であり、カメラの内部のミラーで光を反射(レフレックス)させて、ファインダーから結んだ像を確認できる仕組みのことをいいます。

メリット

- ・イメージセンサーが大きいため高画質

- ・バッテリー(電池)の持ちがいい

- ・防塵・防滴に優れ、寒さにも強い

- ・ある程度の衝撃に耐えるタフさがある

デメリット

- ・大きく、重たい

- ・シャッター音が大きめ

ミラーレスデジタル一眼レフカメラ

カメラの内部から光を反射させるミラーをなくした、レンズ交換式のカメラ。ファインダーに結んだ像を映す一眼レフと違い、センサーで光景を映像データに変換し、電子ビューファインダーに映す仕組みです。

メリット

- ・一眼レフカメラと同等の高画質

- ・コンパクトで軽い

- ・機種によっては防塵・防滴性能がある

- ・静音撮影が可能

デメリット

- バッテリー(電池)の持ちが悪い

コンパクトデジタルカメラ(コンデジ)

レンズが一体型のいわゆるデジカメ、コンデジと呼ばれるカメラです。小型軽量で気軽に持ち運べ、価格も安価ですが画質は一眼レフ・ミラーレスには劣ります。

メリット

- ・コンパクトで軽い

- ・初心者や機械が苦手な人でも簡単に使える

- ・価格がリーズナブル

デメリット

- ・レンズを交換できない

- ・一眼レフ・ミラーレスに比べ画質は低め

- ・バッテリー(電池)の持ちが悪い

登山で使うカメラの選び方

上記で説明したように、デジタルカメラは種類ごとに一長一短です。

もし本格的に山で写真を撮りたいのであれば、画質のいい「一眼レフ」か「ミラーレス」の2択になるでしょう。ここからは実際に登山に向いたカメラを選ぶポイントを説明します。

バッテリーの持ちがよい

デジタルカメラのバッテリーの持ちは機種によって異なります。一眼レフとミラーレスで比較すると、バッテリーの持ちがいいのは一眼レフです。

一眼レフは光学式ファインダーを使うため電力の消費が抑えられます。それに比べ、ミラーレスは電子ビューファインダーを使うため、撮影中の電力消費は避けられません。

また、バッテリーの持ちは気温でも変わります。気温が20℃のときより0℃のときの方がバッテリーは消耗しやすいのです。

バッテリーの持ちに関しては、それぞれのメーカーのWebサイトに「撮影可能枚数の目安」が記載されているので参考にしてください。

日帰り登山であればフル充電したバッテリー1個で十分でしょう。山に宿泊し何日も歩くような場合はフル充電した予備バッテリーを2~3個持てば安心です。さらに5日、6日と長期の縦走をするのであれば、バッテリーを再充電するためのモバイルバッテリーも必要になります。

防塵・防滴性能がある

山では急な天候の悪化でカメラが濡れてしまったり、突風で砂ぼこりがカメラに入り込んだりする危険があります。カメラは精密機械なので、山では非常にデリケートです。そのため、登山で使うカメラは「防水機能・防塵性能」を備えた機種が適しています。

とはいえ、デジタルカメラには「防塵・防滴」に関しては明確な公的基準が明記されていません。そのため、あくまで「メーカーが防塵・防滴を謳っている」かどうかの確認に留まります。新しい機種であれば、防塵・防滴機能にそれほど違いはないと考えていいでしょう。

画質がいい

せっかく山に登って美しい風景を写真に収めるのであれば、画質はいいに越したことはありません。大きな差はありませんが、画質の良さを求めるのであれば、一眼レフかミラーレスの二択になります。

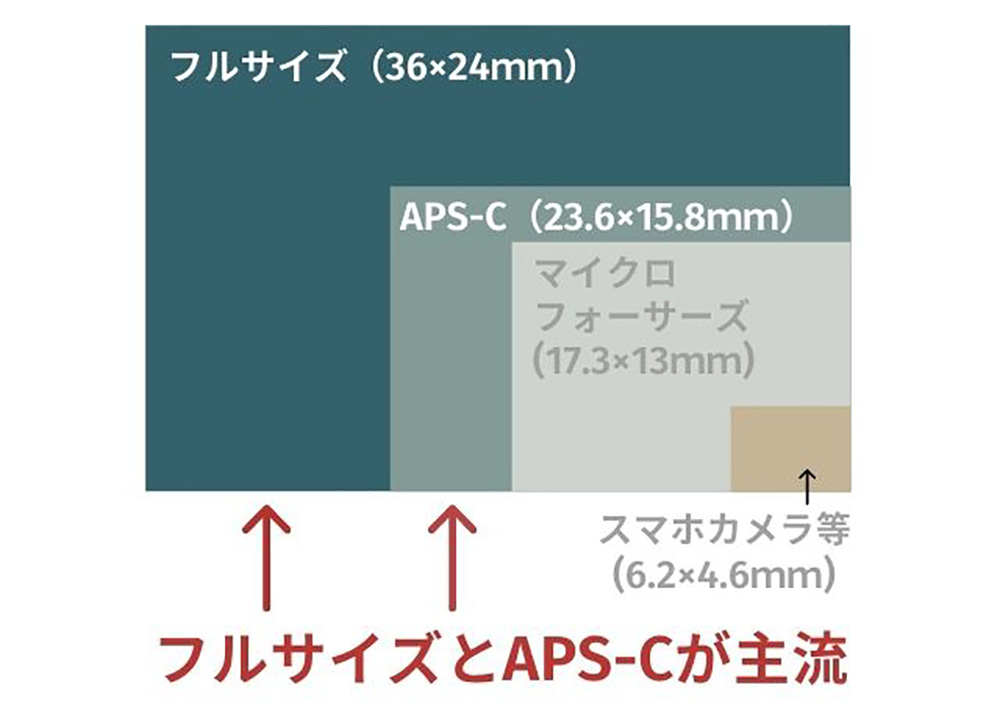

カメラの画質は、撮像素子(イメージセンサー)の大きさで決まります。イメージセンサーは、カメラ内部にあるレンズから入ってきた光を電気信号に変換する部品のことで、センサーサイズが大きいほど高画質な写真が撮れます。

現在販売されている一眼・ミラーレスカメラは上図のようなフルサイズ機とAPS-C機が主流です。プロ・ハイアマチュア向けなのはフルサイズ機ですが、APS-C機に比べ重量があり価格もかなり高価です。登山においては携行性も重要なため、入門機として使用するならAPS-C機をおすすめします。

軽い・コンパクト

登山はそもそも荷物が多いため、カメラを持つのはかなり負担になります。できれば持ち歩きやすい軽量・コンパクトな機種を選びたいところです。

Canonの機種で重さを比較したのが以下の表です。

| 種類 | センサーサイズ | 重量 |

|---|---|---|

| コンパクトデジタルカメラ | ーーー | 126~399g(レンズ込み) |

| 一眼レフカメラ | APS-C | 449~701g |

| フルサイズ | 765~1440g | |

| ミラーレスカメラ | APS-C | 299~408g |

| フルサイズ | 660~1015g |

一眼レフ・ミラーレスカメラは本体重量のほかにレンズの重さもプラスされるため、、その分重くなることがわかります。初心者であれば、画質もいいAPS-Cサイズのミラーレスカメラが軽くておすすめです。

もちろん、体力に自信がある方や本格的に写真を始めたい方はフルサイズ機でもいいでしょう。自分にとって無理のない重量で検討してください。

衝撃・寒さに強い

登山道でカメラを落としてしまうと、岩や石などにぶつかり本体やレンズが破損する可能性が高いです。一般的に上位機種ほど衝撃に対してタフな作りになっていますが、そのぶん価格も跳ね上がるので可能な範囲で衝撃に強い機種を選びましょう。歩行時はカメラカバーを付けるといった工夫も必要です。

また、気温がマイナスになるような寒冷地での撮影をしたいのであれば、-10℃まで対応できるような耐寒性能のある機種を選びましょう。

レンズが選べる

一眼レフ・ミラーレスカメラはレンズを交換することで、同じ風景でも違った雰囲気の写真を撮影できます。例えば、望遠レンズ、広角レンズ、マクロレンズなど、被写体に応じてレンズを変えるとカメラの楽しみは何倍にも広がりますよ。

カメラを選ぶときは、対応するレンズの種類が多い機種を選ぶと良いでしょう。一般的にミラーレスより一眼レフカメラの方が対応するレンズは多いですが、今後ミラーレスカメラも対応レンズが増えていくことが期待されています。

登山で使用したい初心者向けおすすめカメラ

ここからは、カメラ初心者におすすめしたいカメラを3つ紹介します。

- 防塵防滴

- 軽量・コンパクト

- 高画質

- リーズナブル(本体10万円以下)

以上の条件にあてはまる初心者向けのカメラを選んだので参考にしてください。

Canon EOS Kiss X10

ボディはわずか449gとキヤノンの一眼レフカメラの中では最軽量。登山での持ち歩きの負担になりにくいコンパクトなボディです。バリアングル液晶モニターと直感的な操作性で、スマホカメラのように画面タッチでシャッターを切ったり設定を変えたりすることが可能です。

またWi-Fi・Bluetoothで接続でき、その場でスマホに写真を送れてシェアも簡単!高性能な映像エンジン「DIGIC 8」とAPS-CサイズCMOSセンサー搭載で、山の美しい風景を高画質で残せます。

FUJIFILM X-T30

富士フイルムならではの美しい色彩の写真が撮れるミラーレス一眼レフカメラ。上位モデルと同じくらいの高画質でありながら、コスパが優れているモデルなので初めての1台におすすめです。

富士フイルムには「フィルムシミュレーション」という独自の機能があり、難しいレタッチ技術がなくても簡単に写真のテイストをコントロールできます。上下に角度を調整できるチルト式液晶モニターでハイ・ローアングルも自在。モニターにはタッチシャッター機能もあります。

山でここぞ!という風景を切り取りたいときに、難しい設定なしでも思い通りの写真が撮れますよ。

Nikon Z50

手のひらに乗るほどの小型・軽量ボディーと高い描写力が魅力のミラーレス一眼レフカメラ。バッテリーやSDカードを含めて450gと軽量でありながら堅牢な造りです。

「Zマウント」という規格は、高度な光学性能を備えており、超広角~広角の風景写真に強いのが特徴。登山で山頂からの風景を高画質で撮るのに適しています。

また、設定の自由度が高いので、オート撮影では物足りなくなったあとも自分好みの設定を楽しめます。画面モニターはタッチパネル操作ができ、上下にチルト可能で180度展開すればモニターを見ながらの自撮りも可能です。

お気に入りのカメラで山の絶景や仲間との思い出を残そう

登山に向いているカメラの選び方とおすすめ機種を紹介しました。登山にカメラを持っていくと、どんな写真を撮りたいかを考えながら景色を見るようになるので、いつもよりもじっくりと景色を楽しめるでしょう。仲間との記念写真も美しく残せて、見返すのも楽しくなりますよ。この記事を参考に登山でカメラデビューしてみてはいかがでしょうか。

▼登山やハイキングの体作りの参考に

▼登山をサポートしてくれるアイテム

[シーダブリューエックス] スポーツタイツ エキスパートモデル 吸汗速乾 UVカット レディース

CW-X(シーダブリューエックス)

▼HIKES編集長の里山トラベル

HIKES編集長の山歩きをTwitterでも発信しています。山歩きをしながら地域の歴史を巡る里山トラベル活動をしています。フォローされると喜びます。

今日の午前は長野県大町市にある鷹狩山を歩いてきました。標高1164mの山頂からは大町市とドーンと聳える北アルプスの絶景が。朝食に米粉パンのホットサンド、帰りに十割そばをいただきました。まだ早いけど良き一日でした☀#里山トラベル pic.twitter.com/POodfBDfT0

— m.miya(宮本将弘) (@masa_yco) May 29, 2022

山に恋するフリーライター。運動嫌いだったのに、たまたまテレビで見た岩手山に一目惚れして登山を始める。ソロ登山の魅力にハマり、低山ハイキングからテント泊縦走まで自分のスタイルで楽しんでいる。

登山で訪れた土地の郷土料理や地酒、クラフトビールを楽しむのが至福の時間。地方の伝統工芸品や民芸品をアウトドアで使うのが好き。

関連記事

-

登山入門者が知っておきたい3つのこと。山の選び方と装備や持ち物

「山登りっていいなぁ」SNSで山の景色や登山している人の楽しい姿をみていると登山始めようかな…と思う…

-

趣味の一つに「登山」という選択。登山の魅力や気になる費用

人それぞれ好みはあるけれど、趣味の一つの選択に「登山」を入れるのはいかがでしょうか?というお話です。…

-

知っておきたい登山マナーの基礎知識。安全登山と自然保護への観点

登山では街歩きと違いマナーがあることを知ってましたか?守らないと人によからぬ迷惑をかけたり、希少植物…

-

雨の日の登山は中止にすべき?雨の日登山の危険性と雨対策

山に行く計画を山仲間と立てたのに明日の天気が雨、もしくは曇り雨などはっきりしない場合みなさんはそれで…

-

登山ザックに装着できるボトルホルダーが便利!手軽に水分補給して軽快に歩こう

登山中の水筒やペットボトルはどこに収納していますか?ザックの脇のポケットに入れるのが一般的ですが、ザ…

-

寒い季節の登山にはダウンパンツが便利!軽量・保温力・素材で選ぶおすすめモデルを紹介

寒い季節の登山で下半身の防寒に活躍するのがダウンパンツです。しかし、ダウンジャケットやフリースウェア…

-

登山装備を準備しよう!基本的な装備や持ち物と初期費用を抑えるコツ

一昔前なら登山装備と聞くと高価で専門的なイメージでしたが、技術が発達した近年では機能的かつ軽量、安価…

-

山仲間はどうやって探すの?山岳会やネットから山仲間を探す方法

登山を始めるきっかけは友人に誘われたり、まわりにやっている人がいるからというケースが多いかと思います…

-

登山でスマホを有効活用。スマホ選びのポイントと上手な使い方

空き時間に欠かせない便利なスマホ。 通話はもちろん、メールやLINE、SNSに調べ物からショッピング…

-

登山におけるコロナ対策はマスクだけじゃない!コロナ禍の登山に持っていくべきアイテムとは?

コロナ禍で普段の生活様式が変化しましたが、登山においても以前と変わったことが多いのではないでしょうか…

この記事に関連するキーワード

新着マガジン

-

【那須岳(茶臼岳・朝日岳)】火山のダイナミックな光景と紅葉をロープウェイを利用して楽しむ日帰り登山

那須岳(なすだけ)は栃木県北部に位置する那須連山、特に「茶臼岳(ちゃうすだけ)」「朝日岳(あさひだけ…

-

【岩木山】青森県の最高峰を九合目からお手軽に登頂

津軽平野の南西にそびえる岩木山は、青森県の最高峰で日本百名山に選定されています。その美しい円錐型の山…

-

【男体山】中禅寺湖を振り返りながら奥日光の霊山を登る日帰り登山

男体山は中禅寺湖の北側にそびえる、美しい円錐形の山です。古来、日光二荒山神社(ふたあらやまじんじゃ、…

-

【木曽駒ヶ岳】初心者でもロープウェイで中央アルプス最高峰へ!千畳敷カールの絶景が待つ日帰り登山

中央アルプス最高峰の木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ)は標高3000mに迫る標高がありながら、ロープウェイ…

-

【大台ヶ原】豊かな自然と見どころ満載の東大台ハイキングコースを歩く

奈良県と三重県の県境に位置する「大台ヶ原(おおだいがはら)」は、日本百名山をはじめ、日本百景、日本の…

-

【奥多摩・御前山】奥多摩湖から始まる急登の連続!達成感を味わえる日帰り登山

大岳山(おおだけさん、おおたけさん)、三頭山(みとうさん)とともに奥多摩三山に数えられる「御前山(ご…

-

【塔ノ岳・登山】首都圏近郊の好展望の山!丹沢を代表する人気コース表尾根を歩く

表丹沢の「塔ノ岳(とうのだけ)」は、展望の良さと都心からのアクセスのしやすさで人気の山です。標高は1…

-

【檜洞丸】西丹沢の秘境を巡る日帰り登山!アクセスと難易度、絶景ポイントを紹介

檜洞丸(ひのきぼらまる)は西丹沢の山深さが感じられる静かな山で、「西丹沢の盟主」とも呼ばれています。…

-

【袈裟丸山】花見登山を満喫!山肌をピンクに彩るアカヤシオの名山を歩く

栃木・群馬県境の足尾山地に属する袈裟丸山(けさまるやま)は、アカヤシオの名所として名高い山で、シーズ…

-

【大楠山・登山】三浦半島を横断!海と山の360°パノラマが楽しめる低山ハイキング

神奈川県三浦半島の最高峰、大楠山(おおぐすやま)。海に囲まれた半島に位置するため、東京湾、房総半島、…

-

【群馬・根本山】自然のアスレチック!低山ながらスリルと登りごたえのある古道歩き

栃木・群馬両県の百名山に選定されている「根本山」は、古くから信仰の山として親しまれています。根本山へ…

-

【丹沢・不動尻】一面黄色の世界!早春のハイキングで「ミツマタ」を見に行こう!

春が来て登山・ハイキングに最適なシーズンとなりました。春ハイキングの楽しみのひとつに、山で出合うお花…

-

トレイルランと登山の違いを解説!自分に合った山のスタイルを見つけよう

トレイルランと登山は、山を「走る」のか「歩く」のかという違いだけで、似たようなものだと思いがちですが…

-

【積雪期・谷川岳】雪山初心者におすすめ!日帰りで360度白銀の世界へ

「トマの耳」「オキの耳」の双耳峰(そうじほう)からなる「谷川岳(たにがわだけ)」は、日本百名山のひと…

-

【伊豆ヶ岳】奥武蔵屈指の人気コースを歩く日帰り縦走登山

気軽にハイキングが楽しめる低山の多い奥武蔵エリア。その中でも一番人気といわれるのが伊豆ヶ岳(いずがた…

-

【皆野アルプス】身近な里山のアルプスを縦走する日帰り登山(破風山・前原山・大前山・天狗山)

皆野アルプスは破風山をはじめとしたいくつかのピークをつなぐ低山縦走コースです。最高峰の大前山でも65…

-

【三国山・鉄砲木ノ頭】富士山の絶景を満喫するハイキングコース

丹沢山地の西端、山中湖の近くに位置する「三国山(みくにやま)」は、神奈川県、山梨県、静岡県の3県にま…

-

【丹沢・大山】都心からアクセス抜群!大山阿夫利神社と紅葉スポットを散策する日帰り登山

関東屈指の人気の山域、丹沢の東側に位置する大山は、ピラミダルな美しい山容が特徴の山です。古くから山岳…

-

【鳥取・大山】初心者でも安心!自然と歴史満喫の夏山登山道、行者コースを歩く

鳥取県西部に位置する「大山(だいせん)」は、西日本最大級のブナ林や国の特別天然記念物ダイセンキャラボ…

-

【棒ノ折山・登山】「鎌倉殿の13人」畠山重忠ゆかりの山!渓谷を沢登り気分で楽しむ日帰り登山

奥武蔵エリアにある「棒ノ折山(ぼうのおれやま)」は、渓流沿いのコースで沢歩き気分が楽しめる山です。ゴ…